이튿날에도 포스트잇을 준비했다. 가사지를 돌려받고 그것을 내밀었을 때, 너무도 당연한 수순처럼 자연스럽게 받아드는 그가 고마웠다. 그의 손안에 안착한 낱장을 보며 심장이 조금씩 빠르게 뛰기 시작함을 느꼈다.

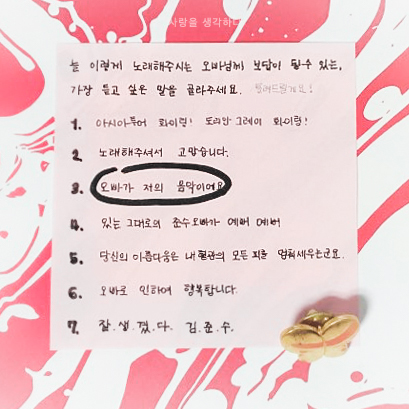

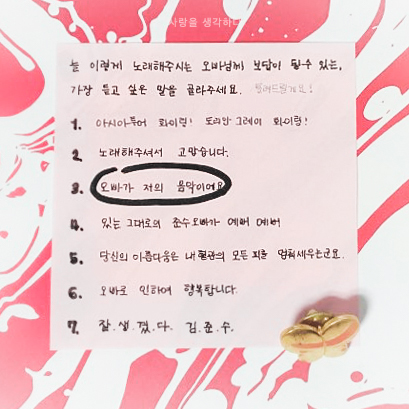

칠지선다의 질문을 바라보는 그의 미간이 신중했다. 그는 충분한 시간을 들여 그것을 읽어내려갔고, 나는 말없이 기다렸다. 생각을 모으는 그를 방해하고 싶지 않았다. 내 마음을 읽는 그를 지켜보고 싶었다.

생각에 잠긴 이마를 보았다. 부드럽게 앙 다문 입술과 내리깐 눈꺼풀을 보았고, 그 아래로 그의 펜이 방황하는 모습을 보았다. 펜을 쥔 손가락이 2번과 3번, 혹은 4번 언저리를 드문드문 움직이며 정착할 곳을 찾았다. 단번에 안착할 곳을 찾기보다 거듭 신중을 기하는 그를 보노라니 마음이 일렁였다.

얼마나의 시간이 흘렀을까. 마음을 담금질하는 것만 같던 선택의 시간 끝에 그는 3번을 선택했다. 굳이 예단코자 한 것은 아니지만, 그래도 2번이지 않을까 했던 당신이. 바로 전날, "팬들에게 시아준수는?" 이라는 질문에 '가수'라 대답한 당신이. "가장 듣고 싶은 말"을 골라달라는 질문에, 일곱 문항 중에서도 그것을.

그의 선택을 받아들고 어떤 표정을 지었는지 모르겠다. 웃었던 거라면 좋겠는데.

포스트잇을 돌려주는 그와 시선이 포개어졌다. 미션을 완수해냈다는 듯이, 뿌듯함이 설핏 어린 눈동자와 마주했다. 마음이 복작거렸다. 그의 펜촉이 3번 문장에 닿는 순간부터 심장이 이성을 압도했다. 일곱 문항 하나하나가 당신에게 전하고 싶은 마음이었다. 눈앞에서 그 마음을 읽어내려가는 그가 있음에 이미 감사했다. 그런데. 11월 13일의 당신에게, 처음 눈 대 눈으로 건넸던 인사를 기억하고 선택하였으리라고는 생각하지 않지만ㅡ그럼에도 마치 다 안다는 것처럼, 당신은.

"정말로 이게 가장 듣고 싶으세요?"

내 마음의 가장 깊은 조각을 선택했다.

대답을 듣고자 한 것이 아닌 본능적인 되물음이었다. 질문이라기보다는 탄식에 가까웠다. 그 역시 대답하지 않았다. 예정해두지 않았던 돌발질문으로 제풀에 놀란 나의 눈과 응? 하는듯한 그의 눈동자가 부딪쳤다. 살짝만 부푼 동공에서 많은 말들이 읽혔다.

대답은 충분했다.

오빠가 선택한 문장 안에 모든 것이 있었다.

숨 하나를 들이켰다. 허리를 꼿꼿이 세운 채 나를 바라보는 눈동자가 기다리고 있었다. 그러므로 이번에는 내가 화응할 차례였다. 기다리는 그를 향하여 내가 말했다. 당신을 처음 만난 그때처럼.

"오빠가 저의 음악이에요."

살면서 가장 느릿한 1초 남짓이 흘렀다. 나의 음성을 타고 흐른 문장이 그에게로 가 닿았나. 그랬을 것이다. 부지불식간에 말려 올라간 입꼬리가 쑥스럽게 웃는 모습이 느릿하게 시야로 담겼다.

그러나 그 웃음꽃이 피는 속도보다 나의 쑥스러움이 더 빨랐다. 더는 마주 보지 못하고 후두둑 떨군 시선 안으로 펜을 든 그의 손이 들어왔다. 주위가 온통 새하얬다. 다시 고개 들어 마주할 생각조차 하지 못하고 그대로 서 있는데, 그의 음성이 들려왔다.

"감사합니다."

그 말을 하며 단정하게 모은 손가락이 참 예뻤다. 상냥한 목소리는, 그보다도 더 예뻤다.

2016. 6. 25. (토) 3시 4분.

칠지선다의 질문을 바라보는 그의 미간이 신중했다. 그는 충분한 시간을 들여 그것을 읽어내려갔고, 나는 말없이 기다렸다. 생각을 모으는 그를 방해하고 싶지 않았다. 내 마음을 읽는 그를 지켜보고 싶었다.

생각에 잠긴 이마를 보았다. 부드럽게 앙 다문 입술과 내리깐 눈꺼풀을 보았고, 그 아래로 그의 펜이 방황하는 모습을 보았다. 펜을 쥔 손가락이 2번과 3번, 혹은 4번 언저리를 드문드문 움직이며 정착할 곳을 찾았다. 단번에 안착할 곳을 찾기보다 거듭 신중을 기하는 그를 보노라니 마음이 일렁였다.

얼마나의 시간이 흘렀을까. 마음을 담금질하는 것만 같던 선택의 시간 끝에 그는 3번을 선택했다. 굳이 예단코자 한 것은 아니지만, 그래도 2번이지 않을까 했던 당신이. 바로 전날, "팬들에게 시아준수는?" 이라는 질문에 '가수'라 대답한 당신이. "가장 듣고 싶은 말"을 골라달라는 질문에, 일곱 문항 중에서도 그것을.

그의 선택을 받아들고 어떤 표정을 지었는지 모르겠다. 웃었던 거라면 좋겠는데.

포스트잇을 돌려주는 그와 시선이 포개어졌다. 미션을 완수해냈다는 듯이, 뿌듯함이 설핏 어린 눈동자와 마주했다. 마음이 복작거렸다. 그의 펜촉이 3번 문장에 닿는 순간부터 심장이 이성을 압도했다. 일곱 문항 하나하나가 당신에게 전하고 싶은 마음이었다. 눈앞에서 그 마음을 읽어내려가는 그가 있음에 이미 감사했다. 그런데. 11월 13일의 당신에게, 처음 눈 대 눈으로 건넸던 인사를 기억하고 선택하였으리라고는 생각하지 않지만ㅡ그럼에도 마치 다 안다는 것처럼, 당신은.

"정말로 이게 가장 듣고 싶으세요?"

내 마음의 가장 깊은 조각을 선택했다.

대답을 듣고자 한 것이 아닌 본능적인 되물음이었다. 질문이라기보다는 탄식에 가까웠다. 그 역시 대답하지 않았다. 예정해두지 않았던 돌발질문으로 제풀에 놀란 나의 눈과 응? 하는듯한 그의 눈동자가 부딪쳤다. 살짝만 부푼 동공에서 많은 말들이 읽혔다.

대답은 충분했다.

오빠가 선택한 문장 안에 모든 것이 있었다.

숨 하나를 들이켰다. 허리를 꼿꼿이 세운 채 나를 바라보는 눈동자가 기다리고 있었다. 그러므로 이번에는 내가 화응할 차례였다. 기다리는 그를 향하여 내가 말했다. 당신을 처음 만난 그때처럼.

"오빠가 저의 음악이에요."

살면서 가장 느릿한 1초 남짓이 흘렀다. 나의 음성을 타고 흐른 문장이 그에게로 가 닿았나. 그랬을 것이다. 부지불식간에 말려 올라간 입꼬리가 쑥스럽게 웃는 모습이 느릿하게 시야로 담겼다.

그러나 그 웃음꽃이 피는 속도보다 나의 쑥스러움이 더 빨랐다. 더는 마주 보지 못하고 후두둑 떨군 시선 안으로 펜을 든 그의 손이 들어왔다. 주위가 온통 새하얬다. 다시 고개 들어 마주할 생각조차 하지 못하고 그대로 서 있는데, 그의 음성이 들려왔다.

"감사합니다."

그 말을 하며 단정하게 모은 손가락이 참 예뻤다. 상냥한 목소리는, 그보다도 더 예뻤다.

2016. 6. 25. (토) 3시 4분.

최종장이라 썼었다. 그런데 그의 선택이 말하는 것 같았다. 이 사랑에 최종장이란 없다고.