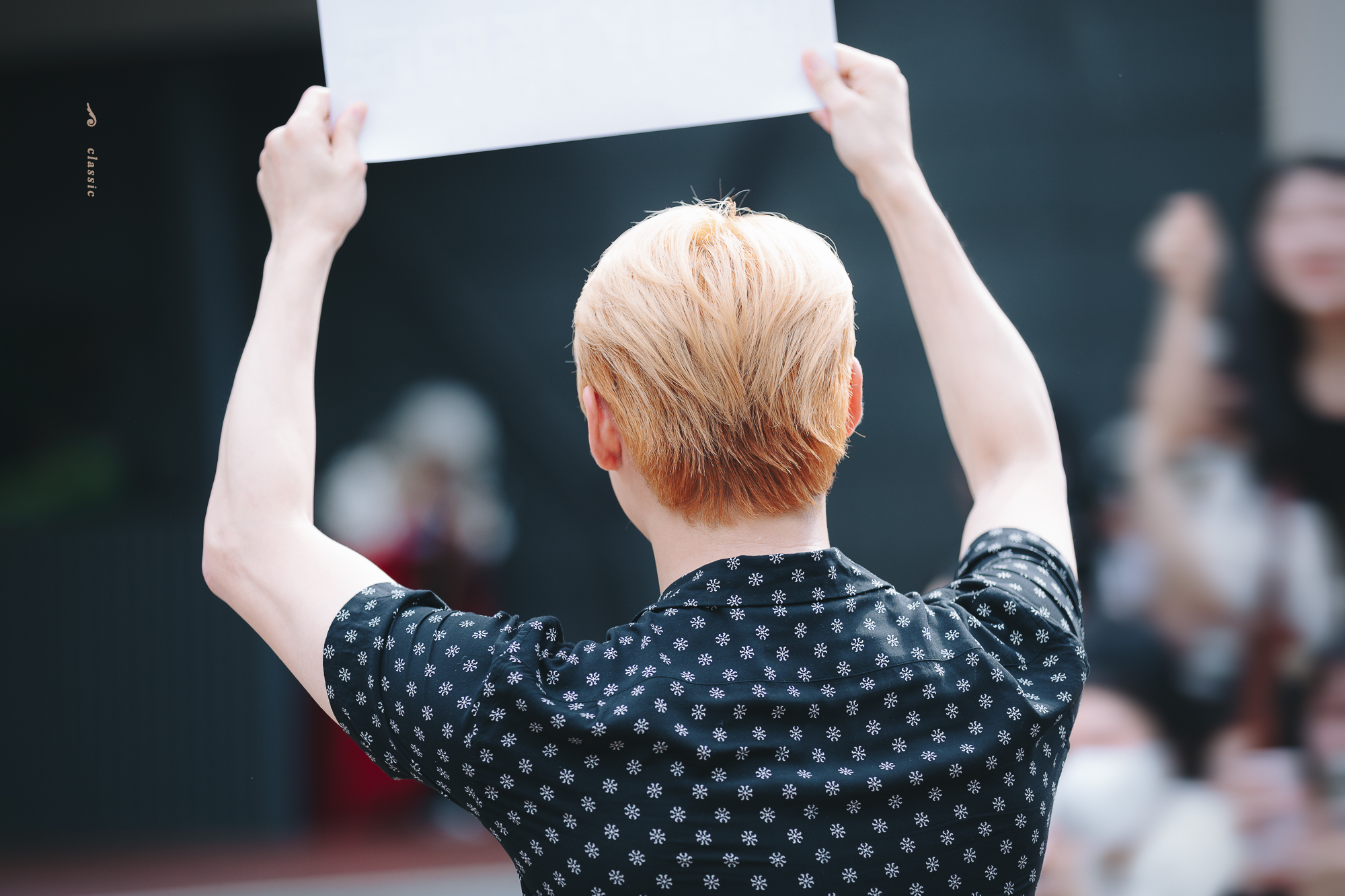

등장은 싱그럽게. 늦은 오후의 햇살이 반짝이며 내려앉은 상큼한 오렌지 블론드를 살랑이면서.

인스타 라이브에 실려 온 깜짝 초대장이 고작해야 30분 전. 촉박한 와중에 집결한 관중이 예상을 웃돌았는지, 마로니에를 메운 인파에 동그랗게 확장되던 동공과의 눈맞춤이 오늘의 첫 만남이었다.

마주한 맑고 밝은 갈색의 눈이 진심으로 놀라워하고 있어 절로 웃음이 나왔다. 어쩔 수 없이 어깨를 떨며 웃게 되었다. 20년 내내 구름인파를 몰고 다닌 사람이 아직도 이토록 무구한 반응을 내비치곤 하니, 마음이 간지러울 수밖에. 투명한 갈색이 물결치는 눈동자를 향해 잔웃음으로 대답했다. 아무렴요 오빠. 누구의 공개 초대였는데요.

나란히 등장한 이들은 팜트리아일랜드의 동료들. 귀하디귀한 자연광 아래라서일까. 아니면 마로니에 공원이라는 일상적인 공간에서 맞닥뜨린 비일상적인 상황 때문일까. 이제는 나에게도 익숙해진 그들의 모습이 새삼스러웠다. 오빠가 일군 터전에서, 오빠를 바라보고 모인 사람들. 그리고 그 사람들 속에서 스스럼 없이 표정을 허물고 웃는 오빠. 햇살 드리워 반짝이는 얼굴 위로 편안한 웃음이 스쳐 갈 때마다 심장이 기울어진 천평칭처럼 삐그덕댔다. 내리쬐는 낮볕마저도 태양의 웃음 파편인 것만 같은 아름다운 주말의 오후였다.

햇살에 눈이 부신 것인지, 사랑에 눈이 시린 것인지 분간되지 않는 시야로 예측불허의 움직임이 불쑥 찾아온 건 그즈음이었다. 팔꿈치를 곧게 펼쳐 뻗으면 서로 닿을 수도 있을 법한 거리에 앉은 팬들을 향해 시아준수 나름의 스몰토킹이 시작된 것이었다.

지근거리였다. 지척에서 수어 쌍의 시선이 오로지 그 한 사람을 향해 반짝이고 있었다. 평소의 몇 배는 더 했을 쑥스러움이 말을 건네기 직전, 살그머니 말린 어깨에서 고스란히 전해졌다. 본인의 쑥스러움을 조촘하게 모은 어깨 안으로 밀어 넣으며 그가 소소한 안부를 물었다.

“덥죠?”

그래요, 더웠다.

“너무 덥죠?”

이 사랑이 도타워 더웠다.

안온한 평화로움 속에서 마음이 물살처럼 흘러내렸다. ‘우리’가, 어깨를 나란히 하고 도란도란 안부 나누는 오하란 실로 따사롭기 그지없는 것이었다.

*

관람은 열정적으로.

아무리 노천극장이라지만, 맨 뒷줄도 아니면서 자기 머리 위로 플랜카드를 치켜드는 사람이 있을까?

본인의 앉은키를 훌쩍 넘은 높이까지 플랜카드를 올려 뒷사람의 시야를 전부 가로채는 관객이 정말 있을까?

있었다.

그 사람이 우리 오빠였다.

하지만 탓할까?

아니.

곧게 뻗어 올린 양팔에서 도드라지는 뾰족한 팔꿈치가 예뻤다. 양팔 아래에서 곧고도 고와 단정한 어깨가 예뻤다. 말끔하게 빚어 내린 감귤빛 머리칼에 사랑이 감겨 있었고, 동그란 두상에는 어여쁨이 총총하게 맺혀 있었다.

어찌 탓할까.

내 앞에 펼쳐진 이 모든 풍경을 가로채 간 이가 오빠라는 사실이 너무도 기껍기만 한 것을.

언제고 어디에서고 나의 유일한 시야이기를 바라는 존재가 있다면 이 사람인 것을.

플랜카드가 눈앞에서 마치 나비의 날갯짓처럼 팔랑였다. 눈앞에 어른대는 신기루처럼 그가 내 눈앞에 있었다. 사라지지 않는 신기루였다. 실재하는 현실이었다. 그게 못 견디게 좋았다. 이 오후에 내려앉은 가장 큰 축복이었다.

*

내도록 예쁘게. 제가 말했던가요? 당신의 얼굴을 좋아한다고. 김준수로서 서른 해 넘게, 시아로서 이십 년 동안 오빠가 스스로를 어떻게 지켜왔는지가 고스란히 보이는 얼굴. 맑으나 곧고, 강직하나 부드러운 선으로 코는 오밀하게 그려넣고, 눈동자에는 사랑의 반짝임을 새겨 넣은 얼굴.

사랑으로 그린 얼굴에서 햇살이 반사되었다. 이 눈부심은 어디에서 왔을까.

저 미소? 웃느라 곱게 접은 저 눈매? 플랜카드 뒤로 쏙 숨어도 감추어지지 않는 아름답고 선한 아우라?

틀림없이 이 모든 것이겠지.

*

유쾌하고 사랑스럽게.

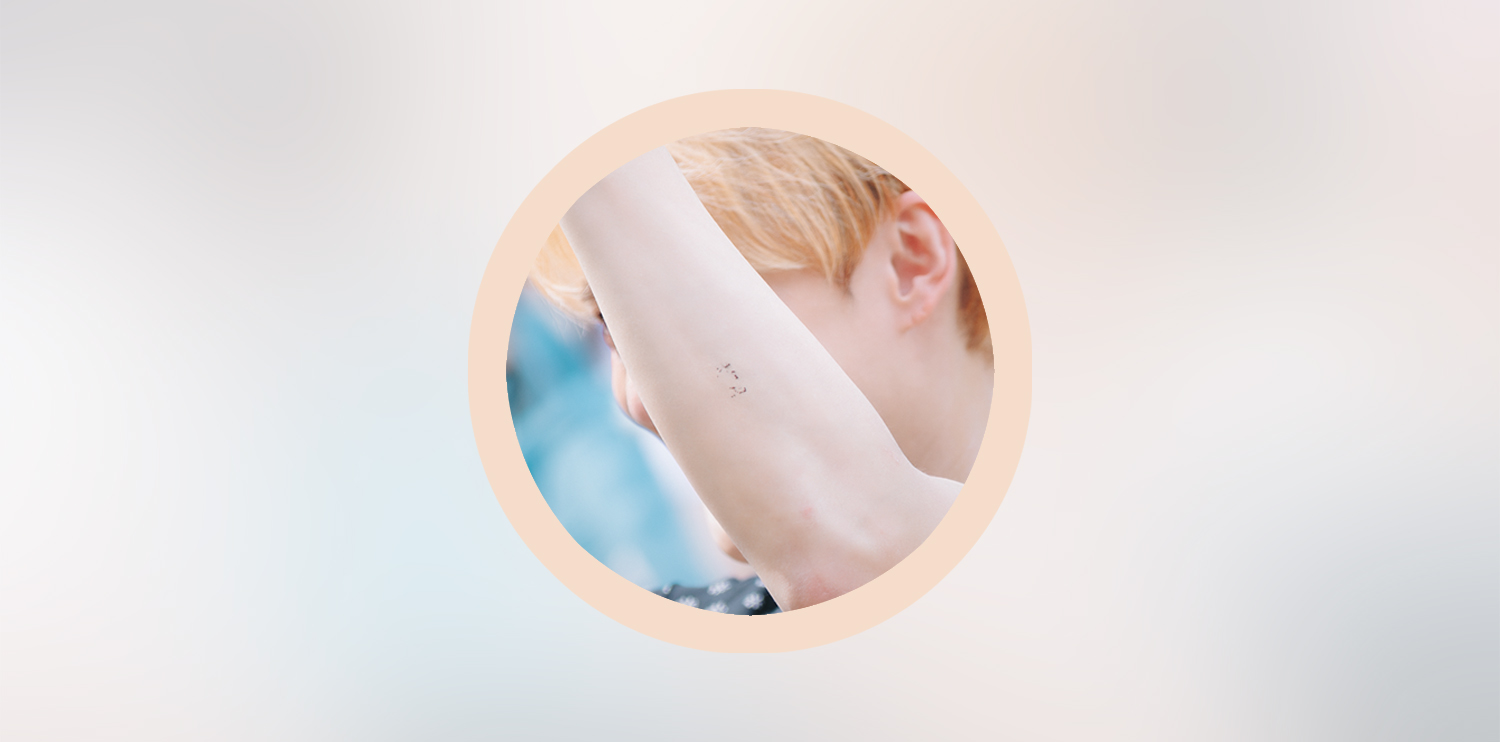

타투 스티커의 생존을 확인했다. 여전히 굳이 박박 문지르지는 않나 보구나, 하는 생각이 스치는 것과 동시에 어깨에서 웃음이 샜다.

우리 참, 별 대화를 다 나눴지. 오빠의 스스럼없음은 때때로 종잡을 수가 없다. 파리로 가는 비행기 안에서 오고 갔던 시시콜콜한 대화가 떠올라 한 번 웃고, 오빠 본인도 아니고 오빠 팔뚝에 남은 XIA였던 것의 잔재에게 인사를 건네며 그게 또 기껍다는 사실에 한 번 더 푸스스 웃었다.

점점이 흩어진 형상이 이제는 꼭 상형문자 같아서 그게 또 몹시 귀여웠다.

후배이자 동료이자 소속 배우인 공연자를 응원하며 플랜카드를 팔랑팔랑 들어 올릴 때마다 팔뚝에 콕 박힌 상형문자도 오르락내리락하며 존재감을 뽐냈다. 여봐란 듯 오가는 점점의 흔적마저 귀여울 수가 있었다. 자꾸만 웃음이 나왔다. 오빠는 왜 예사로울 법한 일마저도 핵심기억을 빚어내는 포석이 될까. 감탄 반, 웃음 반. 멈출 수가 없었다.

그러다 문득 주위를 돌아보았다. 웃음 브레이크를 잃어버린 건 나뿐만이 아니었다. 오빠를 빙 둘러 웃음꽃이 만발해 있었다. 물을 주면 싹이 트는 것처럼 오빠를 둘러싸고 웃음이 피었다. 시시각각의 사랑이었다. 아름다웠다.

*

안녕은 다정하게. 눈꼬리를 온화하게 접어 내린 눈매가 구석구석을 훑었다. 상냥한 시선이 머문 곳마다 살뜰한 손 인사가 다녀갔다. 입꼬리는 예쁘게 말아 올리고, 허리는 반듯하게 접어서도 인사했다.

오빠의 눈도장이 남는 자리마다 우리의 동화가 피어났다.

세상 가장 아름답고 선한,

시아준수라는 이름의.

늦은 오후, 이각을 채 넘지 않는 깜짝 만남. 그러나 도처에 흩날린 행복을 셈할 수조차 없는 시간이었다.

늘 항상 그랬듯.

글이 너무 아름다워서 찰나의 준수 모습들이 더 빛나보여요 소중한 순간들 남겨주셔서 감사합니다^^