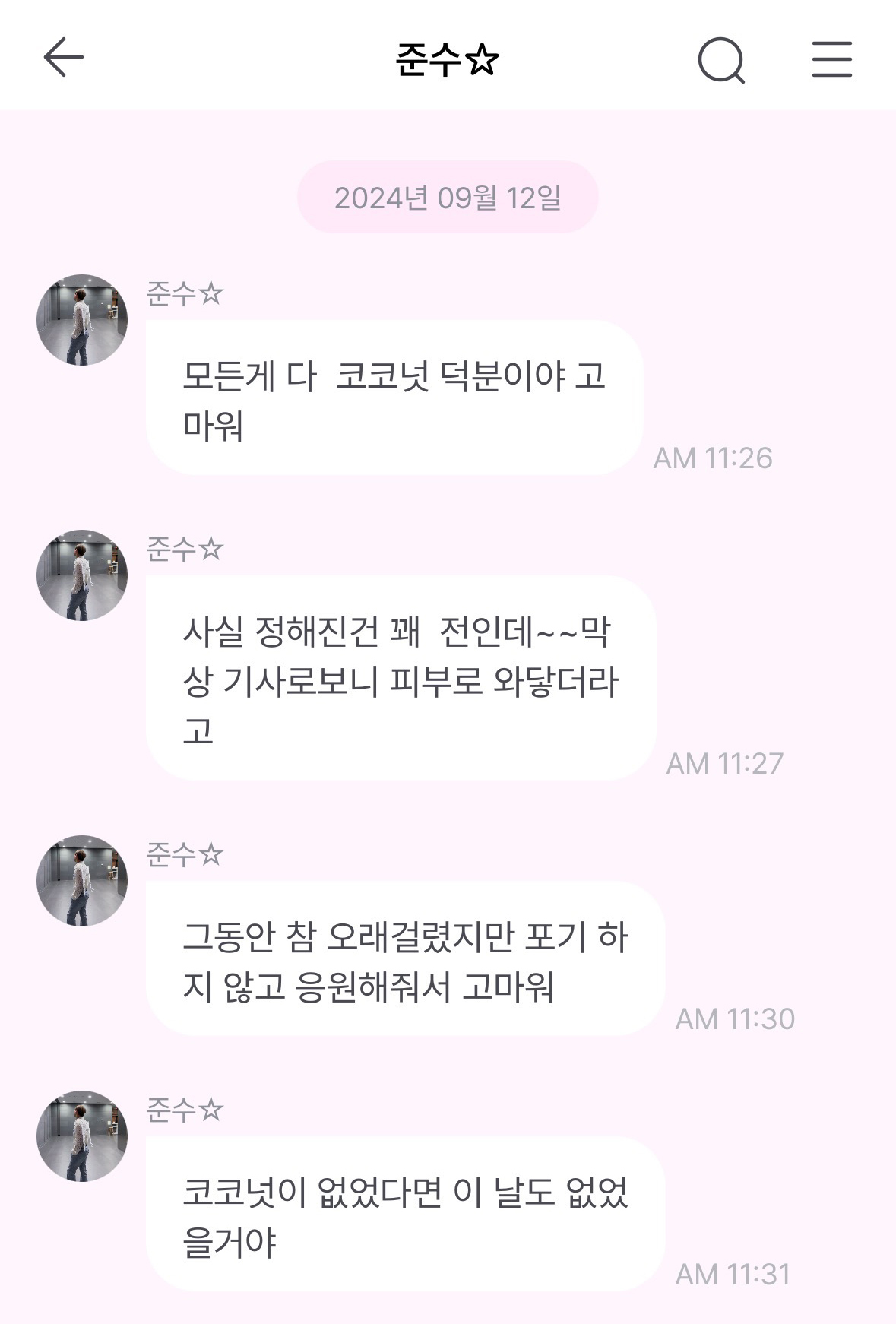

“그동안 참 오래걸렸지만 포기 하지 않고 응원해줘서 고마워.”

애정어린 인사가 정다웠다. 단정하고 담백한 말들이 참으로 오빠다운지라 또 심장이 건드려지는 느낌이었다. 진심 하나만을 두른 감사가 진정 지극하지 않은가. 사랑스러움에 몸서리나기를 얼마간 하다 결국에는 열없이 웃게 되었다. 다정한 언어 속에 박힌 ‘포기’라는 말이 영 어색했던 탓이다.

실로 생각해 본 적도 없는 단어다. 오빠와 함께는 떠올려본 적도 없다. 어떤 사명감에 의해서라거나 거창한 각오 같은 게 있어서가 아니다. 그저 내 삶에서 사랑의 동의어가 오빠이기에 사랑을 한 것이다. 사랑은 포기를 상정하지 않으니 달리 생각하지 않았고, 사랑이 눈덩이처럼 제 몸을 불리며 또 다른 사랑을 부르는 시간을 좇다 보니 그럴 만한 틈도 없었다. 그저 순리와도 같이 자연스러운 흐름으로 내 세계에서는 시아준수와 나란히 둘 수 없는 관념인 것이다. 범위 밖의 일을 어찌 실행에 옮길까.

그러니 엄밀히 말하자면 포기하지 않은 건 내가 아니다. 참 오래 걸리었던 동안 포기하지 않은 사람은 다른 누구 아닌 오빠고, 버텨준 오빠에게 고마워할 사람이 나인 것이다. 그렇지 않은가. 사랑이 ‘사랑’으로 존재해 준 그 긴 세월, 어찌 아니 고맙겠는가. 긴긴 세월 사랑으로서 존재해 온 이 사람이 왜 기적이 아니겠나.

이러하니 오빠의 ‘고맙다’는 말을 기쁘고 겸허하게만 받아들이지 못하고 되레 ‘내가 고맙다’ 소리 높이고 만다. 하지만 또 번번이 그럴 수는 없어서 더할 수 없는 고마움뿐이노라, 전하고 싶은 마음이 자꾸 새어 나와 말하지 않고는 견딜 수 없는 건 나라는 걸 오빠 모르게 오빠에게 전한다.

해 질 무렵 노을과 함께 나타난 오빠. 라디오스타 녹화날짜가 보도된 건 모르셨구나. 큰일 치르신 후임에도 짐짓 태연하게, 아무 일 없이 노을 사진과 함께 나타난 것까지도 너무나 오빠라서 눈물이 나.

시아준수 사랑한다고, 고맙다고 몇 번을 말해야 이 마음 덜어질까